February 2020

宇宙の文学史

日本では古くから、太陽、月、星をテーマにした文学作品が生み出され、現代でも人々に親しまれている。

太陽や月、星は、世界中で説話や詩の題材となってきた。日本にも古くから数多くの優れた作品がある。「天空の文学史 太陽・月・星」を編集した学習院大学文学部教授、鈴木健一さんが、その最初の作品として挙げるのが、712年に編纂され、日本最古の歴史書と言われる「古事記」である。

古事記には、伊勢神宮の祭神である天照大神(あまてらすおおみかみ)が「岩戸に隠れると世界は暗闇になり姿を現すと光が戻る」というように太陽神として登場する。また、国産みの神である伊弉諾神(いざなぎのみこと)の左目から生まれたのが天照大神で、右目からは月の神である月読命(つくよみのみこと)が生まれたとあり、世界を見渡す両目として太陽と月が例えられていることが興味深いと鈴木さんは指摘する。「古代の人々にとって、天空にある太陽や月は神秘的な存在だったでしょう。私たちはどこから来てどこへ行くのか、そういった根源的な問いへの答えを太陽や月に求めたのだと思います」

9世紀後半頃に成立したと言われる「竹取物語」は、「竹取の翁(おきな)が、竹の中から現れた小さな女の子を妻と共に大切に育てるが、美しく成長して『かぐや姫』と名付けられたその娘は天女であり、やがて約束の時が来て月の世界へ帰ってしまう」という物語である。「かぐや姫を地上にとどめるために、みかどが月から来た人々に軍勢を向けるものの全くかなわないというように、ここでも月は超越的なものとして描かれています。一方で、かぐや姫は『不老不死で悩みのない月の世界よりも、年老いていく翁夫婦と過ごす時間が愛おしい』と言うなど、味わい深い物語です」と鈴木さんは語る。「月にどこか物悲しさを見るのは、当時の日本で大流行した中国の詩人、白居易(771-846)の詩の影響です。このため、日本固有の詩歌である和歌や短歌でも、月は秋の寂しさと結びついて、抒情的な歌がたくさん詠まれてきました」

その代表的な和歌として、鈴木さんは次の1首を挙げる。

『月見れば千々にものこそ悲しけれ我が身ひとつの秋にはあらねど』(古今集・大江千里:生没年不詳、9世紀後半から10世紀初頭の貴族、歌人)

(月を見ると心が乱れて物悲しい。秋は私ひとりのためにあるのではないけれど)

月の歌に比べると星を詠んだ歌は少ない。その中で、建礼門院右京大夫(1157?-没年不詳)は星の美しさを詠んだ歌人として知られる。

『月をこそながめなれしか星の夜の深きあはれをこよひ知りぬる』(建礼門院右京大夫集)

(月は素晴らしいものと思って見慣れてきたが、星が輝く夜の情緒を今夜初めて知った)

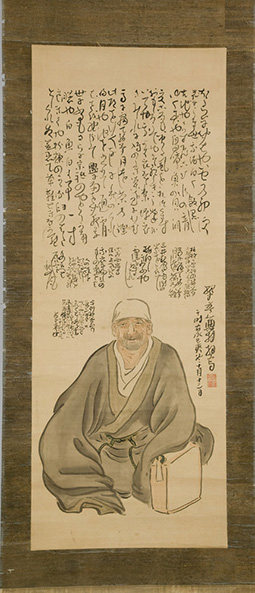

江戸時代になると、「わびさび」を表現した名高い俳人、松尾芭蕉(1644-1694)の俳句に有名な月の句がある。

『名月や池をめぐりて夜もすがら』

これに対して画家でもあった与謝蕪村(1716-1784)は、菜の花が一面に咲く大地とともに空には太陽と月を同時に見る雄大な句を詠んでいる。

『菜の花や月は東に日は西に』

「17文字という極限まで文字数を削った俳句は、自然観や美意識などを社会が共有することで成り立ちます。季節のことばをまとめた『歳時記』を読むとその文化の片鱗が見えるでしょう。歳時記の中には、太陽、月、星に天候も加えた天文の項目もあります。歳時記は多言語にも翻訳されています。一度、手にしてみてはいかがでしょうか」と鈴木さんは話す。